最近、念願叶って、家から一番近いところにある森(自転車で10分)の植生の保護活動に参加させていただくようになりました。

この森で植生の保護活動を始めて、ほんとうに心が喜んでいます。活動チームの先輩方は、みなさま植物愛も知識も半端なく(リーダーはこの森を20年お世話してきている方!)、この森の植物についてたくさんのことを教えていただけて感謝ばかりです。

以前、森林再生について学んだときは、自分が暮らすこのあたりの地に、どんな植生が本来ならあったのか(人間の諸活動がなかったら、どんな森がここにあったはずなのか)をベースに、その本来の天然林に近い姿の森づくりを目指して植樹していくことをしました。

今、保護活動をさせていただいているこの森は、燃料革命前までは里山だったところなので、「かつて人が暮らしのなかで木々からの恵みを日々利用していたころの森」がベースです。天然林に近い姿の森づくりを目指しているのではなく、人が入ってくることを前提にした、明るい森を維持していくほうに重点が置かれています。

どちらの森づくりも、興味深いです。180度違う、というところがあったりもしますが、取り組む皆さまの植物への深い思いは共通しています。

木々と深くつながることを求める私にとって、かつて人の暮らしと深くつながっていた森(1960年代ころになってそのつながりが薄れてしまった森)に、新しい形でつながり直せるのは、大きな喜びです。

幸せに、木々について、ほかの動植物のみなさんについて、学ばせていただいています^_^

* * *

さて、この里山とのご縁をいただく少し前、グリーンウッドワーク仲間と何かのやりとりをしているなかで、この本の存在を知りました。

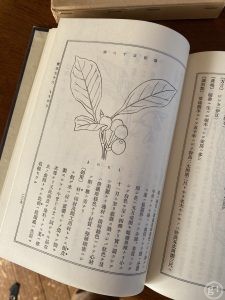

明治38年に出された、 諸戸北郎さんによる『大日本有用樹木効用編』。木々とのつきあいが長く深いこの列島で、暮らしにさまざまに木々が活かされてきたことがうかがい知れる一冊です。

明治時代までの日本で、どんな木々がどんなふうに使われていたのか、それぞれの木々についてどれだけの知見が集積されていたのかは、想像を超えていました。

樹種の索引が「いろは」順だったりするところも、ぐっときます。

グリーンウッドワークにいそしむなかで、生木の原木とのご縁をいただくたびに、この本を参照して、昔だったら何に使ったのかな、とチェックするようにしています。

この本は、復刻版が何年か前に出されたようで、そこまで入手が難しくはないようで、わたしはたままた古本屋さんで手頃な価格で買うことができました。ですが、もし入手が難しい場合は、知りたい樹種について都度コピーをとって差し上げられますので(その樹種がこの本に載っていれば、ですが)、お気軽にご連絡ください。

『木材ノ工藝的利用』という明治45年に出された本も、興味深いです。こちらは農商務省山林局が編集したもので、国会図書館のものをオンラインで読むことができます。

諸戸さんの本は樹種別ですが、こちらの本は用途別(ブラシ木地用材、喫煙パイプ用材、臼杵用材など細かい!)になっています。ブラシやパイプにどう使うかも簡単に載っていて、興味深いです。

この列島ではほんとうに古くから木々をさまざまに生かしてきたんだなあ、と改めて感じ入っています。