もう1年前のことになりますが……はるばる高尾山の麓におじゃまして、カゴ編み作家さんのハルカゴさん (@takao_harukago) の、くるみの樹皮を剥く作業に加わらせていただきました^_^

ハルカゴさんは、元田んぼだったこの沢沿いの空き地から、自転車圏内にお住まい。この辺りのくるみの木に特化して、(地主さんの許諾を得て)樹皮を採集して籠をつくっておられます。土地に根ざしてる。すばらしいです。

■どうしたことか積極的になりました

わたしは普段、見知らぬ人に自分から声をかけていくタイプではまったくないのですが、ハルカゴさんがインスタでくるみの樹皮を採取している投稿をあげていらしたのをたまたま拝見して、「樹皮を採取したあとの木部はどうなるんだろう?」と素朴に疑問に思い……。

次の瞬間、DMで、直接お尋ねしてしまっていました。

そんな怪しいお問い合わせに、すぐお返事くださり。木質部分は使い道がない、とのことだったので、ひきとらせていただくことになって、次の採取の機会にご一緒させていただく運びとなったのでした。

オニグルミの木を伐っていくハルカゴさん

その日は、午前中から30℃越えの真夏日💦 炎天下での作業は最後の方は、動悸が、とか、なんかまともに頭が回らないかも、となって、早く涼しいところへいかねばー、と慌てたけども、、

作業は、どこかまつりというか儀式というか、そんな感じがしたのでした。伐り倒したオニグルミの木の、細枝の先の先の方まで、ほぼ全部の樹皮を活かしていくための作業。

つるすべっとむけて、さいごはぱこんっと外れる樹皮。フシや枝分かれ部分はまん丸の穴状に外れて。しっかりした厚みがあって、これはどんな籠になるのかなあと、感嘆の気持ちでした。

採取したばかりの樹皮

ご一緒した、もうお一方のカゴ編み作家さん( @amiami33339 )さんが、ベランダで種から育てたくるみの苗木を持ってきておられて、それも無事、この地に植えられました。くるみは成長が早いんだそうです。あれから1年、どのくらい大きくなったかな……。

この日わたしは、樹皮が外された後のくるみの木を、電車で持ち帰れるサイズにカットして運べる分だけひきとってきました。

樹皮を剥かれたあとの、くるみの木

くるみの生木は削ってみたことがないので、どんな感じか謎でしたけども、ツートンカラーがはっきりしていて、以前くるみの実からのインクづくりについて調べたときに見た、インクの色を思い出しました。

■心残りで再び高尾へ

人の都合で木を伐るなら、なるべく無駄なく活かしたい、という心持ちがどうもあるみたいです。全部活かしきれないことが多々あるのは当然のことだし、それらは土に還ったり、燃料として利用されたりすればそれでよき、とわかっているんですが。

このときは持ち帰れなかった分のことが心に残り、本当に普段とは段違いの行動力かどこからか出てきて、なんと2日後、ふたたび片道2時間半の電車旅で高尾山のふもとへ行きました。

ハルカゴさんにお願いして、再度現場を訪ねさせていただいて、残りをほぼ全部、コロコロ鞄に入るサイズに切って、持ち帰ってきました。

樹皮を剥く作業のなかったこの日は、くるみの木にも、ゆっくりごあいさつできました。

特徴のある葉をじっくり見れたので、そのあと川べりの道を歩いて駅へと戻る道すがら、「あ、ここにいるのもオニグルミ」とさっきまで認識できなかったオニグルミの木々が視野に入ってきて、そちらのみなさんにもごあいさつできました。

■ハルカゴさんのアトリエにおじゃましました

高尾に再訪するなら今度はハルカゴさんのくるみの籠たちを見られたら……、と思っていたので、お願いしてちょっとアトリエにも寄らせていただきました。

(しかしアトリエ訪問も、ふだんはこんな思い切ったことをしない自分がなぜに、いったい何が起きているんだろ?と、積極的というかずうずうしくなれる自分に驚いていました…)。

壁じゅうに樹皮がつり下がる、ハルカゴさんのアトリエ

一部屋まるまる、樹皮やつるで埋め尽くされているのを目の当たりにして、わお、と思いました。

いろんなタイプの籠、どれもかわいくて萌え……。くるみ樹皮、こんなふうに使われていくんだーと実物を拝見できて、嬉しかったです。

ハルカゴさん作、くるみの樹皮を大きく使ったかばん

いろいろな作品にくるみ樹皮が活きています

くるみ樹皮は、採取した直後、まずは乾燥が大変だそうでした。送風機を常時フル回転させておかないといけないそうで、すでに1台壊れたとか。

グリーンウッドワーカーとしては、くるみの木質部分をいかに乾かさないでおけるか(生木状態で保管できるか)が大事になるので、真反対だなあと思いました。

高尾山口駅から徒歩8分くらいのここで、ハルカゴさんに伴走してもらいながら、編み細工でいろんなものをつくれるそうで、このときは、かばんをつくっている方、マネートレイをつくっている方の途中経過が置かれていました。近所の方が通いながらつくっておられるようでした。

生徒さんの製作途中のかばん

かばんづくりでは、真ん中に木製のあんこ(と呼んでいいのかな?)を据えて、それに沿わせるように編むことできっちりした形を実現していきます。縁周りの処理などには、結構な手間がかかるそうでした。

いろいろなタイプの作品を拝見していて、特に個人的に惹かれたのが、くるみの樹皮をまるでレザーのように大きく使ってつくった、トレイ。

すてきですね!!と思わず興奮してしまったら、ハルカゴさん的にはこれはまだ試作で、作業場の雑多な道具入れにしてたアイテムだったらしく、なんと「よかったらさしあげます」と!

「い、いいんですか?ほんとうに?」と、今回のずうずうしさがさく裂している延長で、お言葉に甘えていただいてしまいました。

ハルカゴさん作のくるみ樹皮のトレイ、愛用中です

(かごも、ほんとは大好きです。「猫の額庭」で剪定しなければいけない植物たちから、自分も見よう見まねでいくつかつくってみたことがあって、それらも工房エリアで愛用しています。いつかまとまったゆとりができたら、ハルカゴさんにちゃんとしたかご編みも教わりに行きたい……。)

それにしても、このときは、お忙しいなか私のずうずうしすぎる来訪を快く受け入れてくださって、ハルカゴさん、ありがとうございました。

■持ち帰ったくるみの枝は……

この日のくるみの木がずっしり入ったかばんは、前回よりさらに重く、持ち上げて階段を上るのは到底無理なので、上り階段のない電車の乗り換えルートを探して帰りました。

しかし伐りたて&樹皮剥きたての生木の保管は、細枝しか経験がなく、幹の部分は未知すぎました……。木口にボンドを塗って、真空パック化してみたら、2日経つと、袋の中で水分が出すぎてびしゃびしゃに。

慌てて取り出し💦 枝からの椅子づくりをされているアリソン・オスピナさんの本にあった、樹皮を剥いた枝に蜜蠟を塗って、水分がなるべくゆっくり蒸散するように仕向けるというワザを思い出し、夜なべして蜜蠟えごま油クリームを塗り塗り……。翌朝、冷凍便で木削り仲間たちの元へ送り出しました。

わが家でも冷凍して保存。じつはこのとき、前々からあるといいなと思っていた、生木保管専用の冷凍庫、前より一回り大きいのを、思い切って購入してしまいました……(このときの勢いもどうかしていた)。

そしてまず、切れ端部分のくるみから、ミニククサを削りました^_^ くるみならではのツートンカラーが出て、かわいいのができました。

下削りまで終わったら、体重測定しつつ乾燥

よく乾いたら、仕上げ削り

■今も、ちびちびと使わせていただいています

このときのくるみの木、削り心地もよくて、しかも乾燥後は丈夫に仕上がるので、大切にちびちびと使わせていただいています。

グリーンウッドワークが初めての人にも、やさしい削り心地の木なので、初めて木削りに来て下った方にもぴったり。

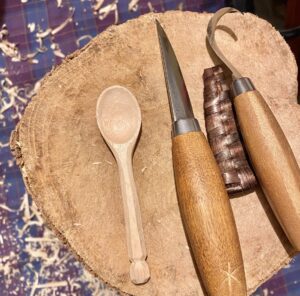

木削り初めてのおふたりが、原木を割るところから半日で削られた、くるみの木のカトラリ

この日に出た端材から、私も小さいの削りました

今年は翻訳業のほうがせわしなくて、くるみの樹皮採取の季節に高尾に駆け付けられずにいますが、来年また……、と希望を持っています。

かご編みの樹皮は、細めのくるみの枝から採取されることが多いようなので、次回は細枝部分をもっとひきとらせていただいて、それらから何が削れるかを探求できたら、と夢想しています。(ぐりとグリーンウッドワークは、名前どおり、小さいものにこそ偏愛があるので、細枝の活用には夢があります)。

くるみの木に、ハルカゴさんに、そしてなぜか積極的だった去年の自分に、1年越しのありがとうの気持ちを贈ります^_^